Visto

no IndieLisboa 2018, o filme Person to

Person (Dustin Guy Defa, 2017) pode ser integrado num subgénero que costuma

interessar ao Cinéfilo Preguiçoso: o dos filmes sobre Nova Iorque. Muito

sucintamente, pertencem a este subgénero os filmes que, devido às características

das suas personagens e ao modo como estas são indissociáveis das singularidades

do espaço dessa cidade, só muito dificilmente poderiam situar-se noutro lugar. Dustin

Guy Defa está próximo de outros dois cineastas de Nova Iorque: Alex Ross Perry

e Woody Allen. Com o primeiro, Defa partilha o interesse pelo discurso

introspectivo e muitas vezes artificial das personagens. Com o segundo, um

certo prazer nos trajectos, peripécias e desventuras através da cidade. Em Person to Person, a partir de histórias que

incluem uma perseguição velocipédica a um burlão ou a tentativa de reconstituição

furtiva do percurso de um relógio para escrever um artigo de jornal sobre um

possível homicídio, Defa traça um mapa pouco turístico de Nova Iorque, com ruas

calmas, lojas de objectos usados e personagens com poucas ambições materiais. (A

título de curiosidade, acrescente-se que uma das personagens é um coleccionador

de discos em vinil, encarnado por Bene Coopersmith, ele próprio proprietário de

uma loja de discos em Brooklyn na vida real.) Para o bem e para o mal, o filme

de Defa distingue-se tanto pelo ritmo lento, embora nunca entediante, como pelo

facto de procurar captar não o cinismo das personagens, mas antes o modo como

estas, cada uma à sua maneira, tentam estar presentes na própria vida sem se

traírem – como sublinham as intervenções de Wendy (Tavi Gevinson), que podem parecer

um pouco forçadas mas que soam autênticas a quem já teve aquela idade. Outro

traço distintivo é a ênfase no contacto interpessoal, que, aliás, o próprio

título salienta; num tempo em que quase todos os contactos são virtuais, estas

personagens colidem umas com as outras e fazem um esforço por se explicarem. O

facto de não insistir na tecla dos maus sentimentos até à saturação, evitando

assim o pretensiosismo dos piores filmes que o fazem, garante a Person to Person alguma originalidade,

embora por vezes o faça parecer um pouco inofensivo ou até ingénuo. Uma palavra

ainda para o elenco, que mistura amadores com actores conhecidos, como por

exemplo Michael Cera e Philip Baker Hall, e onde se destaca a interpretação de

Abbi Jacobson, mais conhecida por participar na série Broad City, mas aqui extraordinária no papel de uma ex-bibliotecária

que se vê envolvida numa investigação de homicídio ao serviço de um jornal

sensacionalista.

29 de abril de 2018

22 de abril de 2018

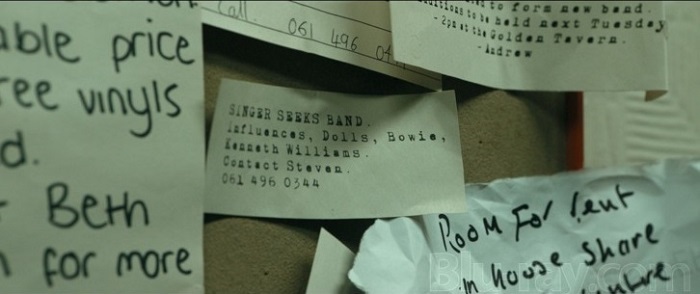

England Is Mine – Descobrir Morrissey

O filme England Is Mine – Descobrir Morrissey (2017, realização de Mark Gill), visto no videoclube de uma operadora de telecomunicações, mostra os anos da adolescência tardia de Steven Morrissey antes de este alcançar fama mundial como vocalista e letrista dos Smiths. Por outras palavras, estamos no final dos anos setenta, em Manchester, uma época que, segundo os cânones do cinema realista, deveria ser retratada por meio de cenários lúgubres e grandes doses de agitação sociopolítica. Em vez disso, a narrativa concentra-se na personagem principal: em sintonia com o egocentrismo do retratado, o filme exclui tudo o que não diz respeito aos problemas do jovem Steven, às suas frustrações e inseguranças, bem como à sua incapacidade de convencer o mundo do seu génio. Não se pode dizer que a abordagem brilhe pela originalidade: Morrissey é-nos apresentado sucessivamente como depressivo, hipersensível, erudito e inadaptado, sugerindo alguma hesitação da parte dos argumentistas (William Thacker e o próprio Gill) sobre a maneira de fazer justiça a uma personalidade tão complexa. As cenas passadas na repartição de finanças onde Morrissey trabalhou são relativamente bem conseguidas, mas remetem automaticamente para uma miríade de outros filmes e livros mais ou menos biográficos sobre a oposição entre o génio e a burocracia (Pessoa, Kafka…). As cenas que mais se destacam pela positiva, ambas notáveis pela sobriedade e simplicidade de meios, são a do encontro com Johnny Marr que deu origem aos Smiths e a do concerto com a banda The Nosebleeds, em que Morrissey interpreta o êxito das maravilhosas Shangri-Las “Give Him a Great Big Kiss”. Além da sua intensidade, esta cena, a única de todo o filme em que Morrissey é mostrado a cantar, revela o carinho que ele sentia pelas vocalistas e girl groups dos anos sessenta, o que aliás a excelente banda sonora também deixa transparecer. England Is Mine – Descobrir Morrissey não consegue trazer para o ecrã toda a complexidade e riqueza do retratado, nem certamente convencer por completo a exigente legião de fãs deste (duas missões impossíveis), mas cumpre o objectivo de estimular o interesse do espectador pelo processo que levou Steven Morrissey a tornar-se “Morrissey”, cumprindo a máxima “sê tu mesmo”, que aqui transcende o estatuto de cliché e adquire a natureza não só de imperativo ético, mas também de único caminho para a sobrevivência.

15 de abril de 2018

Shirley: Visions of Reality

No

filme Shirley: Visions of Reality

(2013), visto em DVD, o realizador e autor dos textos Gustav Deutsch reconstitui

treze quadros do artista americano Edward Hopper. Deutsch impõe uma linha

narrativa às imagens que vai trabalhando, imaginando que as figuras femininas

destes quadros entre os anos 1930 e 1960 são sempre a mesma mulher, uma actriz

que reflecte, em monólogo interior, não só sobre a sua própria vida privada mas

também sobre o contexto histórico em que se situa, abrangendo temas como a Grande

Depressão americana, a Segunda Guerra Mundial, a luta de Martin Luther King, ou

a «caça às bruxas» nos Estados Unidos. Visto que os quadros de Hopper deixam

uma impressão de intemporalidade ou de suspensão do tempo, tanto a orientação

narrativa deste filme como a sua articulação com a História são surpresas que

causam algum estranhamento, nem sempre bem conseguido. Nos piores momentos, Shirley parece demasiado conceptual,

sobretudo devido à vertente histórica em que certos monólogos insistem de modo

um pouco forçado. Nos melhores momentos, no entanto, imagina um antes e depois

credíveis e enriquecedores para imagens que todos conhecemos. Já muito se falou

da ligação de Hopper com o cinema. Sem esquecer esta ligação, Deutsch, em dois

belíssimos momentos, explora dois quadros relacionadas com o tema: New York Movie (1939) e o menos

conhecido, mas notável, Intermission

(1963). Não só o próprio Hopper confessou que resolvia as situações de bloqueio

criativo passando uma semana a ver filmes no cinema, como vários realizadores, por

exemplo Wim Wenders, Terrence Malick e o próprio Hitchcock, se inspiraram na sua

obra. É inevitável que estas apropriações continuem. Na televisão, a série Mad Men cultivou uma estética claramente

hopperiana. Recentemente, até na décima primeira temporada, de qualidade muito

irregular, da série Ficheiros Secretos

tivemos a surpresa de ver um excelente episódio, quase sem diálogos, com

referências hopperianas explícitas que mostram a complexidade da obra do

artista e o modo como esta aponta para o futuro. O filme de Gustav Deutsch

insere-se nesta genealogia que continua a dar a ver novas dimensões de imagens

que parecem tão simples e familiares mas sugerem e anunciam ideias diferentes e

por vezes inesperadas e contraditórias.

8 de abril de 2018

Que o Diabo nos Carregue | Lady Bird

O Cinéfilo Preguiçoso aproveitou bem a pausa e viu dois filmes estreados recentemente em sala. As personagens principais de Que o Diabo nos Carregue (2017), de Jean-Claude Brisseau, são três mulheres com um passado conturbado que acabam por encontrar alguma paz e estabilidade na sequência de uma série de peripécias e reviravoltas envolvendo também o ex-amante de uma delas e uma personagem masculina mais idosa, adepta da meditação, cujos discursos vagamente new age e capacidade para aparecer e desaparecer misteriosamente introduzem uma componente sobrenatural muito cara a Brisseau. Estamos longe das indagações obsessivas e lúgubres sobre a natureza do desejo, exploradas em filmes como Coisas Secretas (2002) e Os Anjos Exterminadores (2006). Em Que o Diabo nos Carregue, tudo se passa num plano mais elementar, onde o simples desejo de felicidade se sobrepõe a todos os outros. A impressão que fica é a de um filme menos ambicioso e menos coerente do que os anteriores deste realizador, mas a simplicidade quase artesanal de meios, a maneira como remete para os primórdios do cinema fantástico (embora por vezes exagerando no kitsch) e uma confiança quase rohmeriana no acaso contrastam de modo refrescante com os filmes hiperproduzidos que hoje dominam o panorama cinematográfico. Lady Bird (2017) é o primeiro filme realizado por Greta Gerwig, uma das actrizes mais visíveis do cinema independente norte-americano actual (se descontarmos Nights and Weekends, de 2008, que realizou com Joe Swanberg). É difícil perceber o que motivou a cascata de prémios, nomeações e elogios: não há muito que distinga Lady Bird das muitas dezenas de filmes sobre conflitos emocionais da adolescência e sobre a emancipação da tutela dos pais. É certo que as interpretações de Saoirse Ronan (no papel principal) e de Laurie Metcalf (no papel da mãe) são notáveis, que o retrato de uma Califórnia suburbana e isenta de glamour é muito conseguido e que o argumento e a realização são competentes e seguros; porém, este filme é menos interessante do que alguns em que Gerwig participou como actriz ou argumentista (Frances Ha, 2012).

Subscrever:

Mensagens (Atom)